Brest

Brest est une métropole bretonne située à la pointe du vieux continent dans le département du Finistère, avec 140 000 habitants elle est la première ville de l’Ouest et la deuxième de Bretagne. Bordée par l’océan Atlantique et la mer d’Iroise Brest a bâti sa réputation et sa richesse sur le monde marin. Le commerce maritime, les chantiers navals et la marine de guerre firent de Brest l’un des premiers bastions de la défense bretonne. Ses liens avec la couronne de France menèrent régulièrement les brestois à prendre les armes face à des nations toujours plus puissantes, l’Espagne, l’Angleterre, la Hollande et l’Allemagne.

Les premiers peuplements arrivent dans le département dès le néolithique à en voir la levée de mégalithes (menhirs) sur des sites comme Carnac ou Camaret-sur-mer. La tribu celte qui peuple la zone à l’antiquité se nomme les Osismes elle s’étend sur la pointe du pays et établit des relations commerciales avec les autres tribus de la région comme les Vénètes cantonné sur la position de l’actuelle Vannes et les Coriosolites situés sur la position de l’actuelle Ille-et-Vilaine. La défaite de la flotte Vénète contre les romains en -56 avant Jésus-Christ sonnera les débuts de romanisation pour les bretons. Les fondements de la ville de Brest demeurent en un camp militaire romain appelé Gesocribate, l’arrivée de l’empire s’accompagne d’un nouvel essor commercial pour la péninsule, la ville est reliée aux routes commerciales de Rome si bien maritimes que terriennes, ainsi des territoires comme l’Hibernie (Irlande), la Calédonie (Ecosse) ou encore l’Hispanie (Espagne) commencent à fréquenter ce nouveau comptoir de l’Atlantique.

Brest : Le dernier voyage de la Cordelière :

Au moyen-âge les assauts continues des hordes normandes poussent les brestois à fortifier leur ville, fortifications qui seront réutilisées pour bâtir le symbole qui fera sa renommée : son château. Outre la Bretagne les hordes normandes menacent bien d’autres territoire en Europe, poussant ainsi des populations chrétiennes à quitter des terres comme le Wessex, la Mercie ou encore l’Irlande afin de rejoindre des terres plus hospitalières à l’image de la Bretagne ou de la Francie, ces mouvements migratoires rejoignent ceux entrepris par les Brittons lors de l’arrivée des saxons en Angleterre, cette mouvance celte finira par créer une population à part : les Bretons.

Le premier millénaire signe le début des escarmouches avec la royale anglaise, en 1512 Anglais et Bretons se livrent à un affrontement des plus sanglants. Supérieurs en nombre aux navires bretons pris en tenaille dans la rade brestoise, la royale britannique s’impose comme maîtresse de la mer d’Iroise. Bien que défait c’est le Capitaine Hervé de Portzmoguer bien connu des anglais qui effectue le baroud d’honneur de la flotte bretonne. A bord de la Cordelière, vaisseau étendard de la reine Anne de Bretagne, il engage un combat farouche avec le galion anglais « Le Regent », liés par les grappins les deux bâtiments s’exposent mutuellement à des volées de canons et des abordages enragés. Le brasier consume peu à peu la Cordelière, venant alors côtoyer la soute à poudre du navire, l’explosion retentit et sonne le glas pour les marins anglais et bretons, le brasier lève le voile de la bataille et la défaite bretonne. Dans son explosion la Cordelière emportera la quasi-totalité de ses hommes d’équipage. Cette bataille signe le caractère des bretons et le noble panache des brestois dans leur volonté continue de poursuivre le combat quitte à en payer le prix ultime.

Brest : apogée et déclin de la marine royale

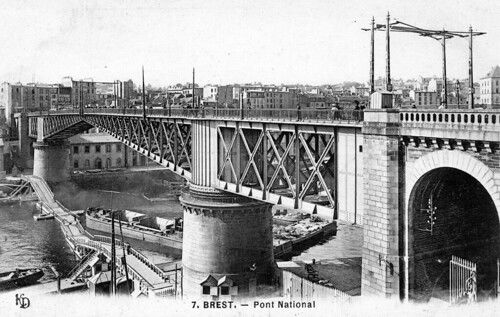

Après cet épisode la ville de Brest et le royaume de France partageront une histoire militaire commune, le cardinal de Richelieu entreprend de faire de Brest un port militaire en 1631. La ville profite alors de nouvelles installations, des chantiers navals et les arsenaux qui feront la renommée du savoir faire breton jusqu’à aujourd’hui, certains des plus grands vaisseaux du royaume de France sortiront des ateliers brestois et vogueront sur les sept mers du globe. Plusieurs aménagements seront entrepris tout au long de la renaissance, Louis XIV de par François Clerc fonde le quartier de Recouvrance sur la rive gauche de Brest au XVIIème siècle. Vauban débute un large travail de fortification sur l’ensemble des côtes de la rade. Ces dernières permettront aux marins bretons de mettre à mal les plans d’invasion de la couronne britannique. Le bagne de Brest est bâti en 1750, la main d’œuvre y afflue et permet de faire diminuer la criminalité présente dans les rues de la cité du Ponant, des grands noms en sortiront à l’image de Vidocq futur grand officier de la police qui instaurera les fondations de la police judiciaire en France entre le XVIIIème siècle et le XIXème siècle. Avant la révolution et pendant la guerre d’indépendance américaine, Brest arme un grand nombre de vaisseaux qui serviront à la Fayette lors de ses batailles outre Atlantique. La révolution caresse le calme de Brest puis mène les mouvements à se confronter via des arrestations ou des exécutions, la situation s’apaise avec l’avènement de l’empire qui arrive avec la nouvelle d’une énième tentative d’invasion britannique. Un blocus anglais est mis en place entre la fin du XVIIIème et le début du XIXème siècle. Ses conséquences seront telles que l’influence de la marine à Brest sera diminuée, l’Angleterre domine l’Atlantique et rare sont les navires qui parviennent à s’esquisser de cet enchainement.

Brest dans la guerre :

1/ Brest et l'Amérique

Au XXème siècle l’aube de la première guerre mondiale plane sur la ville de Brest, ses enfants sont mobilisés et partent vers l’est pour défendre les armoiries de la France. Verdun, la Somme ou encore le chemin des dames restent des batailles très meurtrières, comme la Bretagne, la ville paye un des plus lourds tribus humains de tout le territoire. En 1917 la porte du vieux continent accueille les renforts américains venus en masse (100 000 hommes) le camp de Pontanezen est dressé à l’occasion, les USA s’installent peu à peu dans le Finistère, les liens étroits de Brest avec le nouveau continent donneront lieu à une amitié solennelle exprimée par l’ouvrage du « Naval Monument », édifice offert et financé par les Etats-Unis d’Amérique à la ville de Brest.

Entre deux guerres elle connaît les divergences sociales et les crises économiques pouvant menées à des manifestations ouvrières souvent génératrices de blessés voir de décès.

2/ Brest occupée :

En juin 1940, la ville est bombardée par l’aviation allemande, Brest voit ses premiers civils tombés, alors que l’or de la banque de France et les forces alliées évacuent vers l’Angleterre, les allemands traversent la Loire et pénètrent dans le territoire breton. Dans la nuit du 18 au 19 juin une division blindée prend Morlaix puis Brest, cette dernière commence dès lors sa période d’occupation. Les forces allemandes investissent le port de Brest et démontrent leur grande victoire par un défilé militaire. La base navale est réaffectée puis l’on commence à bâtir plusieurs fortifications, les prémices du mur de l’Atlantique. En juillet les alliés bombardent la vieille ville bretonne, les rapports font état de 400 morts, 550 blessés et 2000 immeubles détruits (Les chiffres sont à prendre avec du recul étant donné qu’ils sont transmis par l’état major allemand, c’était dès lors monnaie courante que de mettre en avant les pertes civiles pour démontrer la barbarie des bombardements alliés). Jusqu’en 1941 les groupes de résistance se forment et laissent place à des sabotages organisés dans le port mais aussi sur les routes de campagne, la rébellion s’organise et prend forme avec le soutien des alliés, ces derniers mettent régulièrement en place des ravitaillements d’armes ou de stocks de nourritures.

3/ La répression allemande et la montée au créneau du terrorisme breton

Jusqu’en 1942 les allemands fortifient la défense et sont en proie aux bombardements de la royal air force, les premiers résistants sont arrêtés, torturés puis déportés dans des prisons extérieures à la région, d’autres sont exécutés provocant des mouvements sociaux et l’agacement de la population vis-à-vis de l’occupant. 31 membres du groupe de résistance « Elie » sont jugés au mois de novembre pour terrorisme et meurtre, 11 d’entre eux sont condamnés à la fusillade, les 20 autres écopent de peines de prison allant de 5 ans à 20 ans d’incarcération. Le 10 décembre 1941 les 11 membres du réseau « Elie » sont fusillés au mont Valérien. En 1942 le service de travail obligatoire est mis en place, celui-ci permet à l’état major allemand de rafler une certaine partie des hommes de la population afin de les utiliser comme main d’œuvre dans les usines allemandes. Nombre de jeunes brestois choisissent dès lors la voie de la résistance afin de maintenir un air de liberté. La même année on creuse plusieurs abris un peu partout dans la ville, parmi eux l’abri Sadi-Carnot. En 1944 la libération pointe le bout de son nez, les alliés progressent et les actions de sabotages se multiplient, des réseaux ferroviaires sont endommagés, des soldats sont assassinés il en va de même pour certains policiers alors corrompus.

4/ Fin de l'occupation et défaite allemande

En aout les alliés sont à quelques dizaines de kilomètres de Brest, la ville est évacuée, on passe de 60 000 habitants à 2000 âmes errantes dans l’ancienne métropole bretonne. Dernier drame pour les brestois, le 9 septembre 1944 à l’occasion d’un bombardement, l’abri Sadi-Carnot est incendié et ses accès bloqués, 373 personnes meurent carbonisées suite à l’explosion. Les allemands se rendent le 19 septembre 1944 au général américain Middleton. La ville est à 75 % rasée et on dénombrera un peu plus de 1500 civils tués par les bombes et exécutés par le commandement allemand, en parallèle 1550 finistériens seront déportés vers l’est en raison de leur religion ou de leurs liens avec les réseaux de résistance. Après la guerre les américains sortant aident la ville à se reconstruire, on utilise un système de constructions rapide : des baraques, ce sont des cabanes assez longues, rangées dans un système de rues. Elles furent remplacées au fil du temps par une architecture plus classique. Aujourd’hui il en reste moins d’une dizaine, en 1960 le général De Gaulle délivre la médaille de la résistance à la ville de Brest.

Brest : Portes du monde marin

Aujourd’hui Brest s’est relevée, néanmoins le triste sort qu’elle a subit durant la guerre a laissé des traces dans le béton breton. Reconstruite trop rapidement il n’est pas rare que l’on qualifie la ville de grisâtre si ce n’est lugubre, néanmoins pour palier à ce manquement les brestois s’efforcent de rebâtir une économie et un tourisme orienté sur la mer d’Iroise et ses nombreux atouts. Depuis l’an 2000 elle ne cesse de se renouveler en améliorant son réseau de transport en commun via la création de deux lignes de tram mais aussi la création d’un téléphérique pour joindre la rive gauche à la rive droite. Ces créations permettent au centre de respirer et de renouer avec un quotidien plus vivant et moins motorisé. L’école d’ouvriers délaissée depuis les années 2000 à céder sa place à un immense centre de loisir ou chacun laisse place à un esprit créatif ou sportif : Les ateliers des Capucins. La ville garde son lien étroit avec la marine française, il en va de même avec le savoir faire de ses ouvriers qu’elle prise plus que jamais. Aux portes de l’océan elle sait jouer de la mer et l’honore à chaque décennie à l’occasion des fêtes maritimes. Le tourisme, la défense, le commerce et l’ouvrage, chaque domaine côtoie les eaux du goulet. En ayant rebâti son château Brest renoue avec son histoire et la présente plus vaillamment que jamais, les bunkers allemands n’ont pas été détruit afin de préserver ce devoir de mémoire, en 2019 les ateliers des capucins réintègre la barque de l’empereur Napoléon III et fournissent un réel travail sur Brest et son histoire. En 1990 le centre de recherche aquatique « Océanopolis » ouvre ses portes en terres brestoises, loin d’être un parc c’est une institution liée de prêt à la découverte de la mer et sa protection, pour se faire, des missions partent régulièrement dans le cadre de sauvetages animaliers ou de micro-organismes marins.

Economiquement parlant, la ville de Brest et plus particulièrement la mer d’Iroise voit passer des milliers de paquebots et ce chaque mois. Elle est une ouverture sur le monde de l’ouest et l’une des portes d’accès pour le grand Nord européen. Néanmoins cette proximité n’est pas sans lui faire défaut, régulièrement victimes de chocs en mer les navires pétroliers sont souvent responsables de désastres écologiques à l’image des marées noires, véritable fléau pour l’écosystème local. La sauvegarde de ce dernier est un réel enjeu pour Brest, afin de le protéger le département met en place des cotas de pêches pour amateur et professionnels ou bien des saisons propices à pêche de tel ou telle espèce permettant ainsi leur reproduction cyclique. Outre les marées noires qui restent tout de même occasionnelles d’autres phénomènes plus naturels peuvent mettre en péril la tranquillité de Brest et des ses environs. En effet, la région est soumise aux volontés météorologiques et rencontre régulièrement des tempêtes, ces dernières sont souvent la cause de naufrage voir de collision. Lors de ces nuits de grandes marées ou l’océan fait caprice, rares sont ceux ayant la capacité de porter assistance aux naufragés, le navire remorqueur « l’Abeille Bourbon » est l’un d’eux. Navire de grande classe il fend la nuit puis les vagues pour porter secours aux marins disparus. Au fil de son histoire et jusqu’à aujourd’hui Brest s’est bâtie une renommée grâce à la mer et aux hommes qui la dominèrent, elle s’est battue pour elle, elle l’a préservé et en vivra jusqu’à sa fin.

Malgré quelques soucis sociaux Brest évolue et s’ancre dans l’avenir, elle n’oublie cependant pas d’où elle vient, elle maintient un rayonnement constant grâce à diverses ressources. Bien que la population vieillisse elle reste une ville convoitée et attractive pour les nouvelles générations. Bars, festivals et théâtres, le monde de la nuit s’est établit depuis bien longtemps dans la cité du ponant. L’ensemble de ces facteurs font de Brest une métropole moderne, parfait épicentre d’une alliance entre passé et futur, parfait symbole de ce que demain pourrait être. Il y pleut régulièrement, ses habitants sont fiers et grincheux, néanmoins passé la porte du bistrot la météo ne fait plus loi et cède sa place à une ambiance chaleureuse si ce n’est mélancolique, il est rare de quitter Brest sans y revenir une deuxième fois pour constater qu’elle est bien différente, qu’elle est unique en son style qu’elle est bretonne.